Prof. Daniele Trabucco

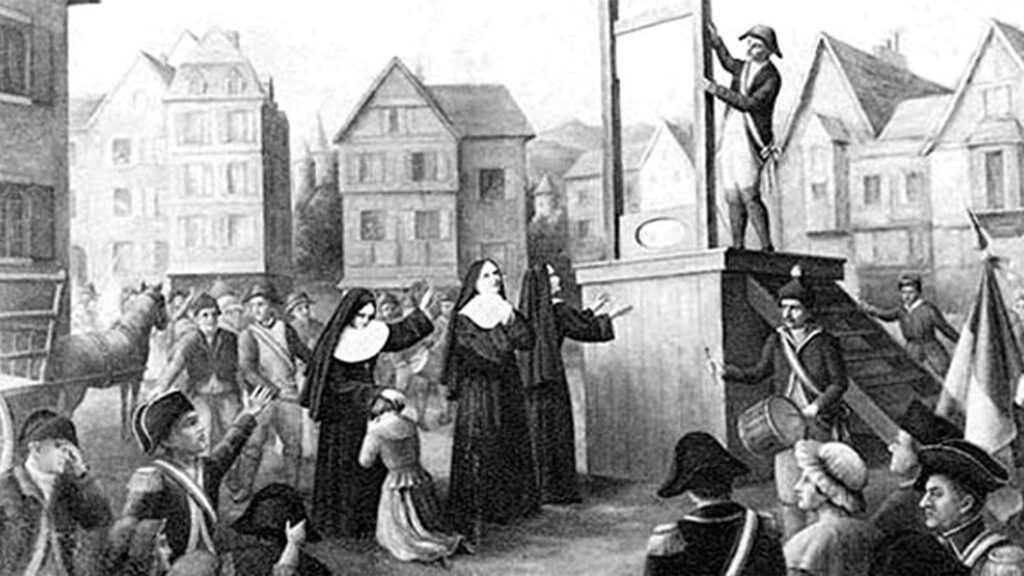

La Rivoluzione francese non fu una cesura contingente nella storia della modernità, bensì l’atto fondativo di una nuova ontologia politica, in cui l’ordine non è più dato, riconosciuto e custodito, ma costruito “ex nihilo” dalla volontà assoluta del soggetto politico sovrano. Essa segna l’inaugurazione della modernità come rottura, rottura con l’ordine cosmico e giuridico della tradizione classica e cristiana, con la legge naturale quale norma razionale e oggettiva del vivere civile, con l’idea di giustizia come misura immutabile delle relazioni umane. In tal senso, la Rivoluzione non si esaurisce in un rivolgimento istituzionale: essa si configura come l’origine di una palingenesi antropologica, di una teologia secolare rovesciata, in cui l’uomo, emancipato da ogni mediazione trascendente, si erge a legislatore assoluto di sé medesimo e dell’ordine sociale. Nella sua essenza teoretica, il rivoluzionarismo del 1789 pone in essere un nuovo “nomos”, radicalmente anti-metafisico, che spezza la continuità della civiltà giuridica occidentale fondata sull’essere e sulla legge. La sostituzione della “lex naturalis” con la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino non fu una mera innovazione normativa, ma la trasfigurazione della fonte del diritto: dall’essere alla volontà, dalla “ratio” alla “voluntas”, dal bene comune al desiderio individuale. Il diritto non è più misura ordinata all’equità, bensì espressione di una sovranità costituente sciolta da ogni vincolo pre-politico e ontologico, dunque intrinsecamente nichilista. Si tratta, come aveva già intuito Joseph De Maistre, non di una rivoluzione politica, ma di una rivoluzione religiosa, che sostituisce il culto del Dio trascendente con la liturgia della Ragione astratta e l’idolatria dell’Uomo universale. L’eliminazione del sovrano, l’abolizione degli ordini tradizionali, la scristianizzazione forzata della società non furono errori occasionali, ma necessarie epifanie del principio rivoluzionario. Il Terrore non fu una degenerazione, bensì il compimento logico di una fondazione politica che, abolendo ogni limite trascendente, non può che affermarsi con la violenza purificatrice. Il tribunale rivoluzionario e la ghigliottina furono strumenti sacrificali di una nuova soteriologia politica, in cui la salvezza passa attraverso l’eliminazione del male definito come “nemico del popolo” Il potere, sciolto da ogni ancoraggio alla legge morale, si converte in decisione sovrana assoluta, e il diritto, ridotto a funzione della politica, perde ogni ancoraggio alla giustizia come criterio oggettivo. Questo paradigma inaugurato nel 1789 si è rivelato durevole e metastorico. La modernità politica non ha fatto che sviluppare le premesse rivoluzionarie in forme via via più impersonali e raffinate: il positivismo giuridico, il costituzionalismo formale, la neutralizzazione del politico nelle dinamiche procedurali, sono tutte declinazioni secolarizzate della medesima matrice teorica. La crisi contemporanea del diritto, la dissoluzione dell’autorità, la proliferazione di diritti soggettivi in conflitto permanente, non sono patologie accidentali, ma gli esiti coerenti di quella originaria “hybris” rivoluzionaria. Il diritto, separato dalla verità sull’uomo, è ridotto a strumento di ingegneria sociale; lo Stato, non più custode del bene comune, diventa apparato gestionale delle pretese individuali; la democrazia, svuotata del suo fondamento assiologico, si converte in meccanismo per la produzione illimitata di desideri giuridificati. La figura del sovrano, da espressione incarnata dell’ordine naturale e del principio di giustizia, è stata progressivamente dissolta: dapprima nella sovranità popolare intesa come volontà generale astratta, poi nella tecnocrazia neutrale, infine nel dominio delle burocrazie transnazionali, che agiscono secondo criteri di efficienza e governance, senza più alcun riferimento al bene in senso forte. In questo quadro, il diritto stesso perde il suo fondamento ontologico, si emancipa da ogni radicamento antropologico e diviene fluido, negoziabile, revocabile. L’autorità, anziché derivare da un ordine preesistente da custodire, è prodotta “ad libitum” dalla volontà normatrice, spesso formalmente democratica ma sostanzialmente arbitraria. La Rivoluzione francese ha, dunque, instaurato un principio di disordine permanente, mascherato da emancipazione e progresso. Essa ha consacrato l’autonomia dell’individuo quale unico criterio normativo, disancorando l’umano dalla sua verità ontologica e facendo del diritto non il riconoscimento di ciò che è giusto, ma l’affermazione di ciò che si vuole. Questo processo, apparentemente lineare, ha generato nel tempo un’instabilità endemica: lo Stato non è più in grado di dare forma alla società, la legge è percepita come ostacolo da superare, la giustizia è ridotta a distribuzione amministrativa di beni e opportunità. Il giacobinismo non è mai finito: si è solo mutato in post-modernità giuridica, dove l’indeterminazione delle norme riflette l’indeterminatezza ontologica del soggetto. Ciò che è stato spezzato nel 1789 non è stato soltanto l’Antico Regime, ma l’idea stessa di un ordine razionale e partecipato, inscritto nella natura delle cose e riconosciuto dalla ragione umana. È stata soppressa la possibilità stessa di una giustizia oggettiva, sostituita dalla logica procedurale del consenso o dal diktat della maggioranza. Oggi, in un’epoca segnata da crisi sistemiche e da una crescente incapacità del diritto di garantire coesione sociale e orizzonte di senso, è necessario risalire alla genealogia del disordine per cogliere le radici filosofiche della crisi. Solo un ritorno a una concezione del diritto come partecipazione all’ordine ontologico, solo una rifondazione dell’autorità politica come esercizio di cura del bene comune e non come imposizione della volontà, potranno interrompere il ciclo della rivoluzione permanente e restituire al diritto la sua dignità ontologica e finalistica.